Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) hat längst begonnen und deren Anwendungsszenarien sind scheinbar allumfassend und omnipräsent.

Wir vertrauen darauf, dass KI fast alles für uns erledigen kann und wird. Doch wo liegen die Grenzen von KI und wie gehen wir als Menschen damit um?

Die Macht oder die Kraft von KI ist für uns alle im Alltag spürbar. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der noch nicht damit in Berührung gekommen ist. Auf einmal öffnet sich eine Welt, die so viel größer ist als wir uns das jemals vorstellen konnten. Und obwohl ich Unternehmen bei diesem Thema begleite, damit sie sich besser aufstellen können, überlege ich mir oft, was das Thema für mich persönlich bedeutet. Ich komme zu dem Schluss: Die Faszination für KI darf uns eine grundlegende Frage nicht nehmen: Was macht uns als Menschen eigentlich aus?

Ist KI wirklich intelligent?

Diese Überlegung führt zu einer weiteren Frage: Was kann KI und was kann sie nicht? Fakt ist, wir sind sehr technikgläubig geworden und trauen Maschinen manchmal mehr als uns selbst. Beispiele für das in der Verhaltenspsychologie nachgewiesene Phänomen des „Automation Bias“ gibt es viele. Besonders anschaulich wird es, wenn Menschen wider besseres Wissen auf ihr Navigationsgerät – also der Technik – vertrauen und mit dem Auto schließlich in einem Fluss landen.

Das allzu vollkommene Bild einer KI, die scheinbar alle Herausforderungen lösen kann, bekommt Risse. Denn KI rechnet letztlich nur Wahrscheinlichkeiten, sie existiert auf der Grundlage gelernter Muster und unendlich vielen Trainingsdaten. Und das ist womöglich weniger beeindruckend und intelligent, als wir uns dies vorstellen. Denn eine syntaktisch korrekte Problemlösung heißt noch längst nicht, dass KI das Lösen einer Aufgabe semantisch versteht, also ein Bewusstsein davon erzeugt. Daten finden Muster und generieren Antworten – doch ohne wirklich zu verstehen, was sie „sagen“. Es funktioniert die Syntax aber es gibt keine Semantik. Eine Erklärung dafür, dass KI das sogenannte Reasoning, also das logische Schussfolgern Stand heute nur unzureichend bewältigen kann.

Was macht uns als Menschen aus?

KI ist ohne Zweifel ein mächtiges und nützliches Werkzeug, aber kann sie jemals ein Ersatz für menschliches Denken, Empathie oder Kreativität sein? Menschen funktionieren nicht nach Daten. Lassen wir uns nur auf Daten reduzieren – mittlerweile eine weit verbreitete Praxis – arbeiten wir immer defizitär im Vergleich zur Maschine. Wenn wir den Homo digitalis als datenverarbeitende Maschine betrachten, machen wir den ersten Fehler. Wir sind weit mehr als das! Und wir haben noch nicht einmal angefangen, die richtigen Fragen zu stellen. Professor Andrew J. Scott, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der London Business School bringt es auf den Punkt, indem er sagt: „Während Maschinen besser darin werden, Maschinen zu sein, müssen Menschen besser darin werden, menschlicher zu sein.“

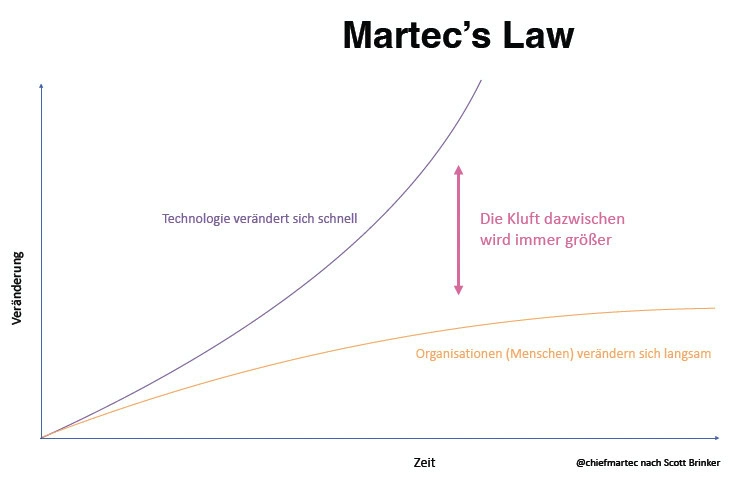

Martecs law: exponentielles versus logarithmisches Wachstum

Klar ist, wir Menschen können mit der rasanten technologischen Entwicklung nicht mithalten. Das wird im Martec-Gesetz deutlich. Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen der schnellen Entwicklung von Technologien und der im Vergleich dazu eher langsamen Anpassungsfähigkeit von Organisationen. Während technologische Veränderungen exponentiell ablaufen, verändern sich Organisationen und Menschen logarithmisch. Wird die Kluft zwischen diesen beiden Entwicklungen größer, hat das große Auswirkungen auf uns als Menschen und auf unsere Organisationen. Diese Entwicklung lässt sich beeinflussen, indem Organisationen sich beispielsweise agil aufstellen oder komplett transformieren.

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass digitale Transformationsprojekte nicht an der Technik, sondern am fehlenden Willen scheitern. Ohne klare Vision und ein motivierendes Zielbild können wir Menschen nicht für Transformation gewinnen. Es braucht ein klares Statement, „woraufhin“ die Veränderung einzahlen soll. Hier kommt das Konzept der „warmen Digitalisierung“ ins Spiel. Wir können Technologie entweder einsetzen, um Effizienz und Profit zu erhöhen, beispielsweise durch Automatisierung. Das nennen wir „kalte Digitalisierung“. Oder wir nutzen Technologie zum Wohle der Menschen oder des Planeten, beispielsweise zur Reduzierung unseres CO2-Footprints. Das nennen wir „warme Digitalisierung“.

Wenn wir es nicht schaffen, ein Warum zu transportieren und alle Beteiligten für eine erstrebenswerte Zukunft zu begeistern, werden wir so viele Widerstände in einem Transformationsprozess haben, dass dieser wahrscheinlich nicht gelingen wird.

Das Zeitalter der KI hat ohne Frage längst begonnen und die Geschwindigkeit technologischer Veränderungen wird weiter zunehmen. Wir sollten uns deshalb fragen, welche Auswirkungen der weitere technologische Fortschritt auf uns persönlich aber auch auf unsere Gesellschaft hat. Welches Bild haben wir von uns selbst und wie stellen wir uns all diesen Herausforderungen der Zukunft?

Meine Empfehlung lautet, dass wir KI mehr als Enabler sehen sollten, denn als Partner an unserer Seite. Wichtig ist dabei, dass wir das Steuer in der Hand behalten und den Blick auf uns Menschen nicht verlieren. Die wahre Intelligenz liegt darin, wie wir KI einsetzen: Mit ethischen Prinzipien, Verantwortung und einem klaren Ziel vor Augen. Es geht darum, auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen und bei all den Möglichkeiten der Technik nicht zu vergessen, was uns als Menschen so einmalig und so besonders macht.