Mit der rasanten Digitalisierung und verstärkten Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) steigt der Bedarf an Rechenleistung in Europa deutlich. Laut einer aktuellen Studie von McKinsey soll der Energieverbrauch europäischer Rechenzentren bis 2030 von derzeit etwa 10 auf rund 35 Gigawatt (GW) ansteigen.

Das stellt ein jährliches Wachstum von rund 20 Prozent dar. Der hierfür notwendige Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur erfordert Investitionen in Höhe von 250 bis 300 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich verschärft das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) in Deutschland den Druck auf Betreiber, den Energieverbrauch zu optimieren. Da 40-50 Prozent des Stromverbrauchs eines Rechenzentrums allein für die Kühlung aufgewendet wird, rücken hier innovative Lösungen in den Mittelpunkt. Flüssigkeitskühlung gilt dabei als eine der vielversprechendsten Technologien, um sowohl den Energieverbrauch als auch den CO₂-Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Die Auswahl effizienter Kühlmethoden ist somit entscheidend, um die hohen Investitionskosten von Rechenzentren langfristig zu amortisieren und den Betrieb nachhaltig zu gestalten.

Herausforderungen herkömmlicher Luftkühlungssysteme

Luftkühlung ist der traditionelle Ansatz zur Kühlung von Rechenzentren und wird in den meisten herkömmlichen Anlagen durch große Lüfter und Klimaanlagen umgesetzt. Diese Systeme arbeiten, indem sie die heiße Luft aus den Serverracks absaugen und kalte Luft in den Serverraum leiten, was die interne Temperatur der Racks kontrolliert. Luftkühlung ist in moderaten Rechenumgebungen effektiv und kostengünstig, stößt jedoch bei modernen High-Density-Installationen an ihre Grenzen.

Ein Hauptproblem ist der hohe Stromverbrauch, der für die Lüftung und Klimatisierung aufgewendet werden muss, um die gewünschte Temperatur im Serverraum aufrechtzuerhalten. Leistungsstarke Komponenten wie moderne CPUs und GPUs erzeugen bis zu 700 Watt pro Einheit – deutlich mehr als vor einigen Jahren. Diese hohen Energiedichten führen zu einem enormen Kühlbedarf, der insbesondere in Anwendungen wie Hochleistungsrechnen (HPC) und KI-Systemen an die Kapazitätsgrenzen stößt.

Ein weiterer Nachteil ist der Power Usage Effectiveness (PUE)-Wert, der bei herkömmlichen luftgekühlten Systemen meist zwischen 1,3 und 1,4 liegt. Ein PUE-Wert von 1,0 wäre ideal (aber in der Praxis nicht erreichbar), da dies bedeuten würde, dass die gesamte Energie ausschließlich für die IT-Hardware wie Server und GPUs genutzt wird. Bei einem PUE-Wert von 1,4 heißt das konkret: Für jede 1 kW Leistung, die die IT-Hardware benötigt, kommen 0,4 kW (also 40 %) zusätzliche Energie für die Kühlung und andere Infrastrukturkomponenten hinzu. Anders gesagt, wenn eine GPU 700 Watt Leistung zieht, müssen zusätzlich 280 Watt für die Kühlung aufgebracht werden. Der gesamte Energieverbrauch beträgt dann 980 Watt – 700 Watt für die IT-Leistung und 280 Watt für die Kühlung. Dieser hohe Energieverbrauch stellt für Betreiber eine steigende finanzielle Belastung dar und erhöht zudem die CO₂-Emissionen erheblich. Für Rechenzentren, die auf Nachhaltigkeit setzen und gleichzeitig die Betriebskosten kontrollieren wollen, ist Luftkühlung daher oft keine langfristig tragfähige Option mehr.

Flüssigkeitskühlung als effiziente Alternative

Die Flüssigkeitskühlung, insbesondere das „Direct-to-Chip“-Verfahren, wird zunehmend als effektive Alternative zur traditionellen Luftkühlung betrachtet. Flüssigkeitskühlung arbeitet mit Kühlmitteln, die Wärme weitaus effizienter abführen können als Luft. Wasser beispielsweise hat eine etwa 4-fach höhere Wärmekapazität als Luft, was bedeutet, dass es die gleiche Wärmemenge bei deutlich geringerem Volumen transportieren kann. Diese Effizienz macht Flüssigkeitskühlung besonders für High-Density-Rechenzentren attraktiv, in denen eng beieinander liegende Komponenten hohe Wärmemengen abgeben.

Bei der Direct-to-Chip-Kühlung wird das Kühlmittel direkt an die wärmeintensivsten Komponenten wie CPUs und GPUs herangeführt. Der Vorteil liegt in der direkten und gezielten Ableitung der Wärme. Im Gegensatz zur Luftkühlung, die auf das Abführen der Raumluft angewiesen ist, können hier höhere Temperaturen im Kühlmittel verwendet werden, was eine effizientere Wärmeableitung ermöglicht und gleichzeitig die Energiekosten senkt. Da die Raumtemperatur weniger stark reguliert werden muss, entfallen in vielen Fällen zusätzliche Klimatisierungsaufwendungen, wodurch sich die Gesamteffizienz des Rechenzentrums weiter verbessert.

Warmwasserkühlung: Effizienz durch höhere Temperaturen

Ein innovativer Ansatz in der Flüssigkeitskühlung ist die Warmwasserkühlung, bei der das Kühlwasser nicht wie üblich auf niedrige Temperaturen von etwa 20 bis 25°C heruntergekühlt wird, sondern bei deutlich höheren Temperaturen von 35 bis 45 °C durch die Server geleitet wird. Diese höhere Kühlmitteltemperatur führt zu mehreren entscheidenden Vorteilen:

- Geringerer Energieaufwand für die Kühlung: Da das Wasser auf höhere Temperaturen von 50 bis 55 °C gebracht wird, kann die Abwärme häufig ohne zusätzlichen Energieaufwand durch die Umgebungstemperatur abgeführt werden. Der konstante Temperaturunterschied sorgt dabei für eine effiziente Wärmeübertragung, wodurch der Energieverbrauch des Kühlsystems sinkt und die Betriebskosten deutlich reduziert werden.

- Höhere Effizienz durch Wärmerückgewinnung: Warmwasserkühlung ermöglicht eine effektivere Nutzung der Abwärme, da das Kühlwasser in einem für die Wärmerückgewinnung geeigneten Temperaturbereich bleibt. So kann die Abwärme für die Beheizung von Gebäuden oder zur Einspeisung in Fernwärmesysteme verwendet werden, wodurch der Energieverbrauch des Rechenzentrums weiter optimiert wird. In gut konfigurierten Systemen lassen sich Wärmerückgewinnungsraten von über 90% erzielen.

- Reduzierung der CO₂-Emissionen: Durch die Minimierung der notwendigen Kühlenergie und die Nutzung der Abwärme zur Beheizung oder für industrielle Prozesse trägt die Warmwasserkühlung zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks bei. Dies ist besonders in Europa relevant, wo strenge Umweltauflagen gelten.

Warmwasserkühlung bietet somit eine zukunftsfähige Alternative für Rechenzentren, die den Energieverbrauch senken und gleichzeitig die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen verbessern möchten. Besonders bei Hochleistungsanwendungen, die kontinuierlich hohe Abwärme erzeugen, kann dieser Ansatz erhebliche Vorteile gegenüber konventionellen Kühltechniken bieten.

Kosten-Nutzen-Analyse, Amortisation und Energieeinsparpotenzial

Flüssigkeitskühlung erfordert eine höhere Anfangsinvestition als Luftkühlung, da das System auf spezielle Kühlmittelleitungen, Pumpensysteme und Wärmetauscher angewiesen ist. Zudem sind für den Betrieb und die Wartung technisches Know-how und zusätzliche Sensorik zur Überwachung des Flüssigkeitskreislaufs erforderlich, um Temperaturschwankungen oder Leckagen zu verhindern. Diese zusätzlichen Infrastrukturmaßnahmen erhöhen die initialen Kosten für den Einbau und die Inbetriebnahme eines Flüssigkeitskühlsystems.

Doch diese Mehrkosten amortisieren sich häufig schnell: Durch die erheblichen Betriebskosteneinsparungen können die Investitionen oft innerhalb weniger Jahre ausgeglichen werden. Anders als herkömmliche luftgekühlte Systeme können optimierte Flüssigkeitskühlsysteme PUE-Werte von bis zu 1,1 oder sogar 1,04 erreichen. Dementsprechend fließt fast die gesamte eingesetzte Energie direkt in die IT-Leistung ein und nur ein minimaler Anteil wird für die Kühlung verwendet. In der Praxis ergibt dies eine deutlich effizientere Energienutzung und geringere laufende Kosten.

Ein weiterer Vorteil der Flüssigkeitskühlung liegt in der signifikanten Reduktion des Bedarfs an Hochleistungslüftern und teuren Klimaanlagen, die in luftgekühlten Rechenzentren unverzichtbar sind. Diese Lüfter verbrauchen nicht nur Energie, sondern erfordern auch regelmäßige Wartung und Austausch aufgrund der hohen mechanischen Belastung. Durch den Einsatz von Flüssigkeitskühlung wird die Lüfterleistung deutlich verringert, wodurch nicht nur der Stromverbrauch um bis zu 30 % gesenkt wird, sondern auch die Instandhaltungskosten erheblich sinken.

Zusätzlich führt die Stabilität der Flüssigkeitskühlung zu einer geringeren thermischen Belastung der Hardware, was die Lebensdauer der Komponenten verlängert und den Bedarf an teuren Ersatzteilen reduziert. Die geringeren Wartungskosten und die höhere Energieeffizienz tragen zusammen zu einer deutlichen Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) bei – einem zentralen Kriterium für Rechenzentrumsbetreiber.

Studien zeigen, dass Betreiber von Rechenzentren ihre Energiekosten allein durch die Umstellung auf Flüssigkeitskühlung um bis zu 40 % reduzieren können. Diese Einsparungen ergeben sich nicht nur aus der Senkung des Stromverbrauchs für die Kühlung, sondern auch aus der effizienteren Nutzung der IT-Infrastruktur. Besonders in großen Installationen und bei energieintensiven Hochleistungsanwendungen amortisiert sich die Investition in Flüssigkeitskühlung häufig bereits innerhalb von drei bis fünf Jahren. In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender regulatorischer Anforderungen ist die Flüssigkeitskühlung daher nicht nur eine technologische, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit für Betreiber moderner Rechenzentren.

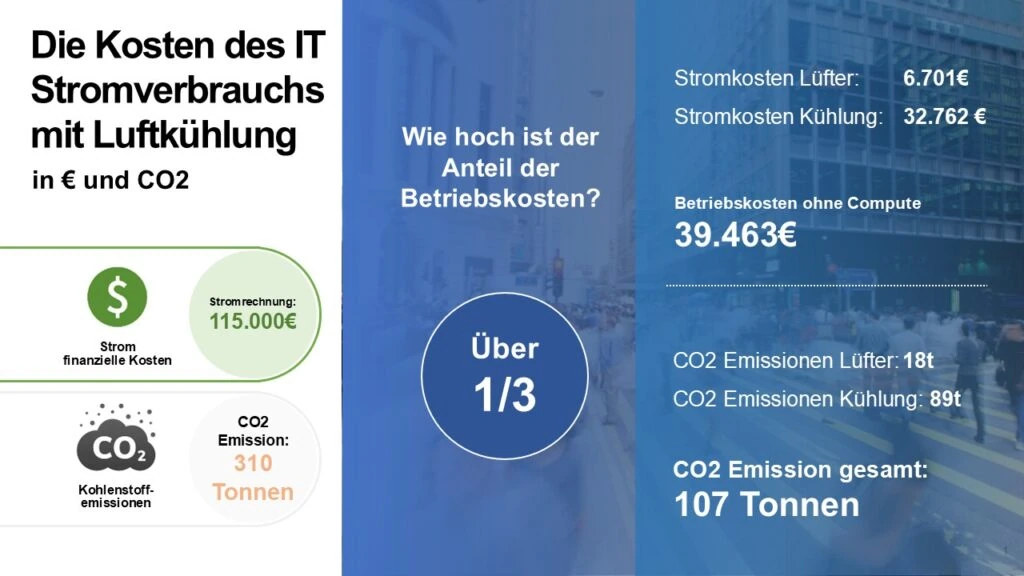

In der Praxis kann das dann so aussehen: Ein Serverrack für Hochleistungsrechnen mit 72 Knoten mit je zwei CPUs mit jeweils 250 Watt Leistung summiert sich auf eine Gesamtleistung von 55 Kilowatt. 8% (oder 4,5 Kilowatt) dieser Leistung werden nur für Lüfter der Server benötigt. In einem herkömmlichen Rechenzentrum, das mit Luftkühlung arbeitet, werden etwa 40% mehr Leistung gebraucht, um die Hitze abzuführen – das macht insgesamt 77 Kilowatt.

Bei einem Strompreis für Rechenzentrumsbetreiber von 17 Cent pro Kilowattstunde, entstehen Stromkosten von fast 115.000 Euro pro Jahr, wenn das Rack rund um die Uhr betrieben wird.

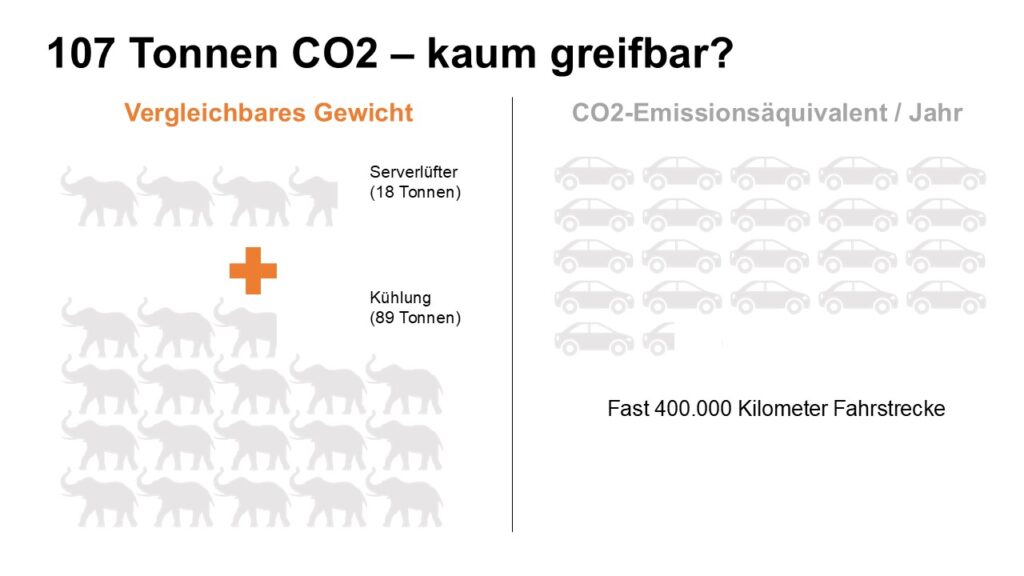

Dazu kommen die CO2-Emissionen: Für jede Kilowattstunde Strom fallen etwa 0,42 Kilogramm CO2 an. Über ein Jahr hinweg entspricht das Rund 310 Tonnen CO2 für dieses eine Rack. Ein großer Teil dieser Energie – 107 Tonnen CO2 und 39.463 Euro – wird für Dinge wie Lüfter verbraucht, die keinen direkten Nutzen für die Rechenleistung haben.